關注焦點

-

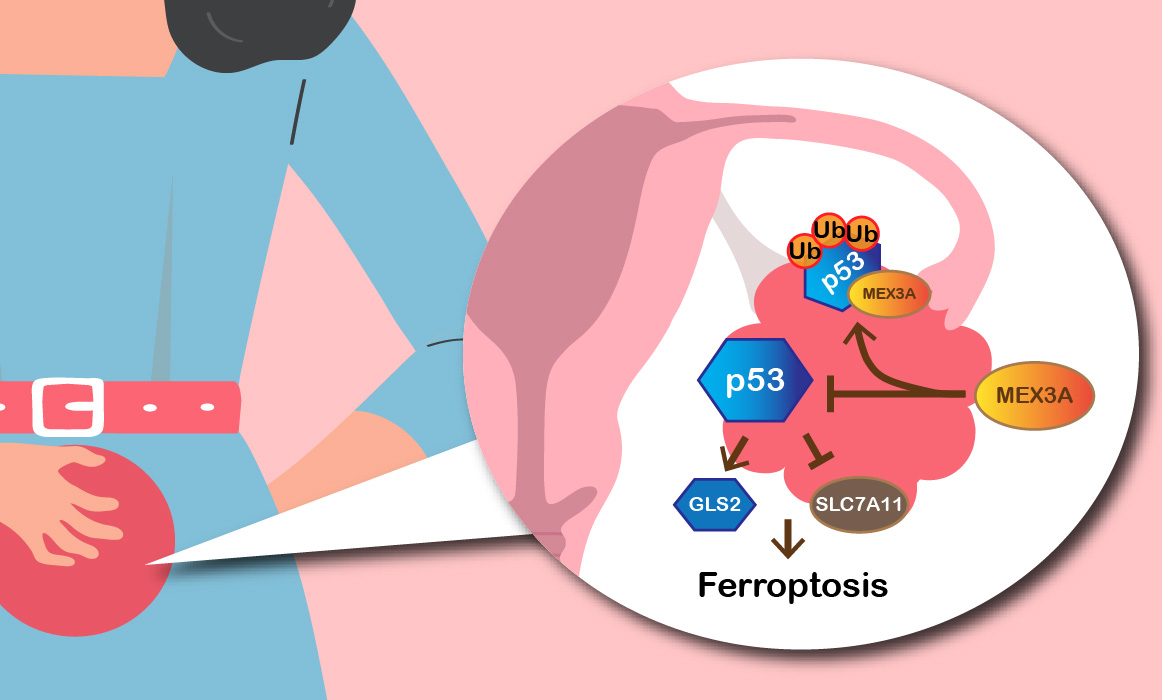

MEX3A抑制p53介導的鐵依賴型細胞死亡以促進卵巢腫瘤生長

婦癌研究中,相對於廣為民眾熟識的乳癌與子宮頸癌,卵巢癌是較少被關注的領域。

-

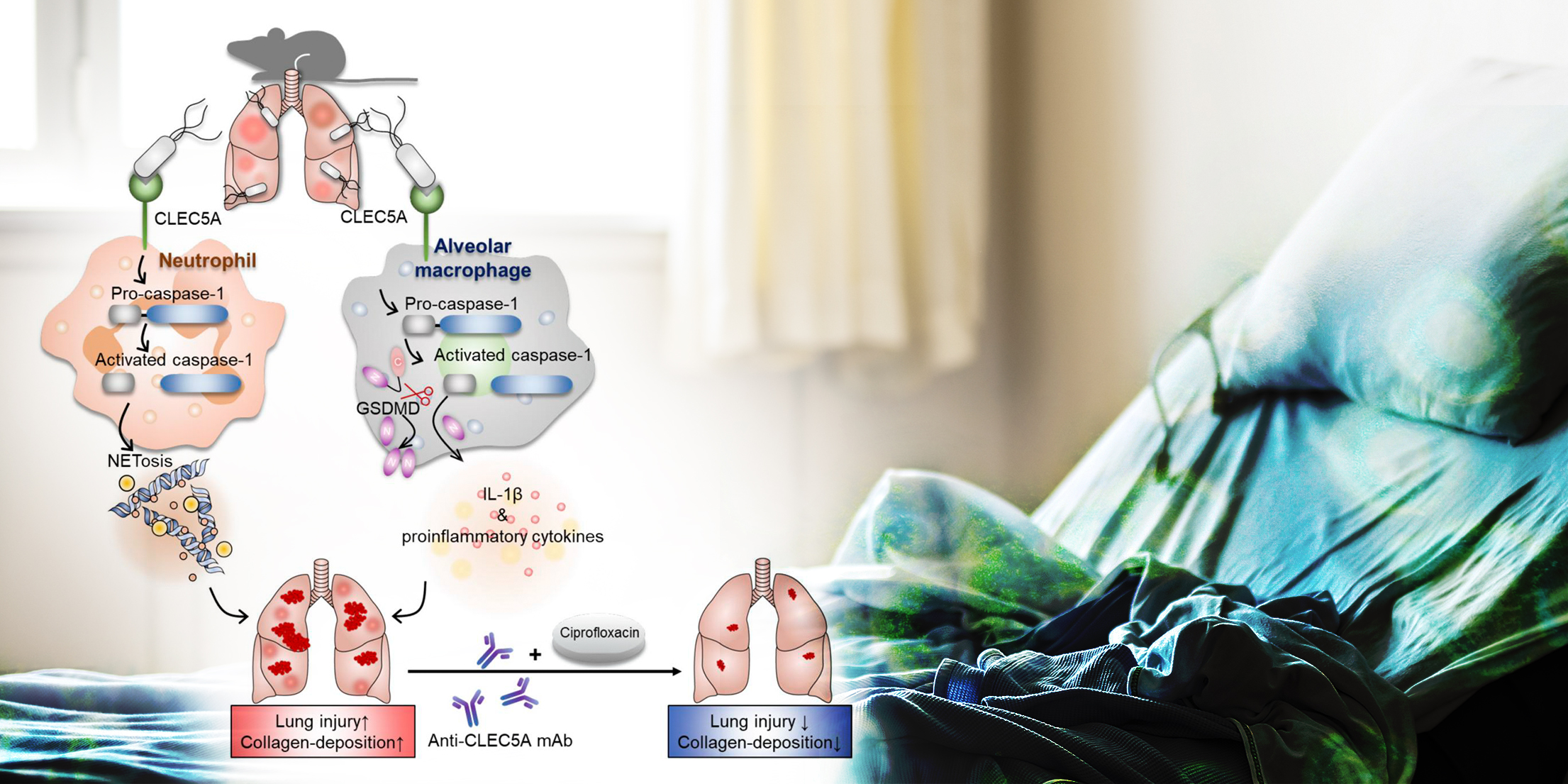

結合抗CLEC5A單株抗體 院內感染新方針

綜觀全球院內感染的常見菌種中,綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)可說是最常見的致病菌之一。

-

過度磷酸化TDP-43蛋白在神經退化疾病的機制現形

本中心陳韻如研究員長期投入在與蛋白質錯誤折疊相關的神經退化性疾病研究。

-

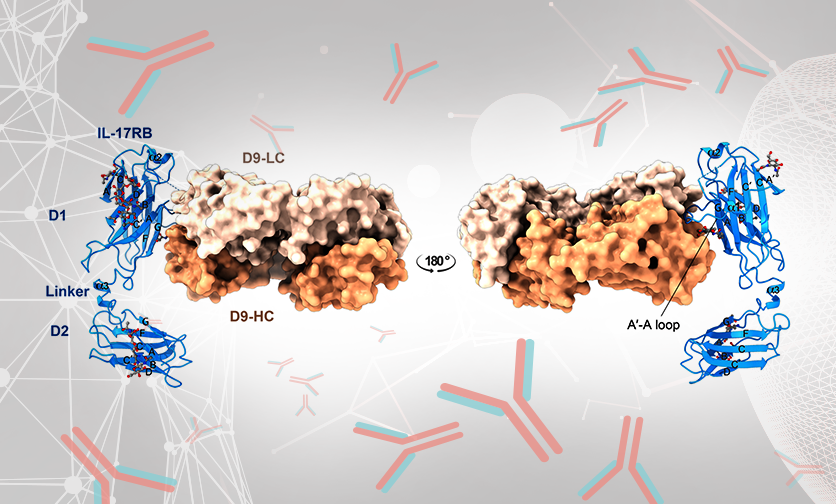

首揭IL-17RB抗原晶體結構 單株抗體邁向人類化

基因體研究中心馬徹研究員與李文華特聘研究員團隊解開IL-17家族中的IL-17RB如何促進癌症生長的機制,並且開發出適用在人體上的中和單株抗體1B12用來抑制這項機制。在原位癌實驗鼠模型中,顯示1B12可以有效減緩胰臟腫瘤的生長與轉移。

-

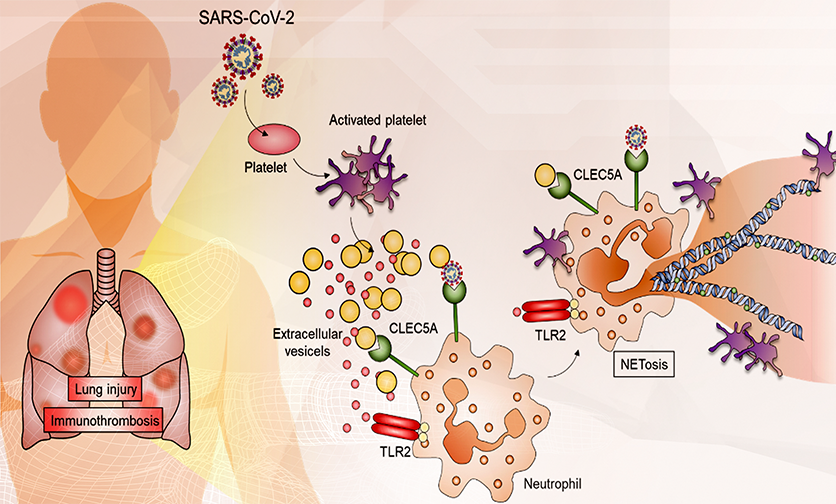

CLEC5A和TLR2是SARS-CoV-2冠狀病毒引發肺栓塞的關鍵

COVID-19席捲全球,奪去三百多萬人性命,造成嚴重的災害。COVID-19病原體為SARS-CoV-2的冠狀病毒,主要感染呼吸道,出乎意料的是有些感染者出現血栓症狀,嚴重時可能致命。

-

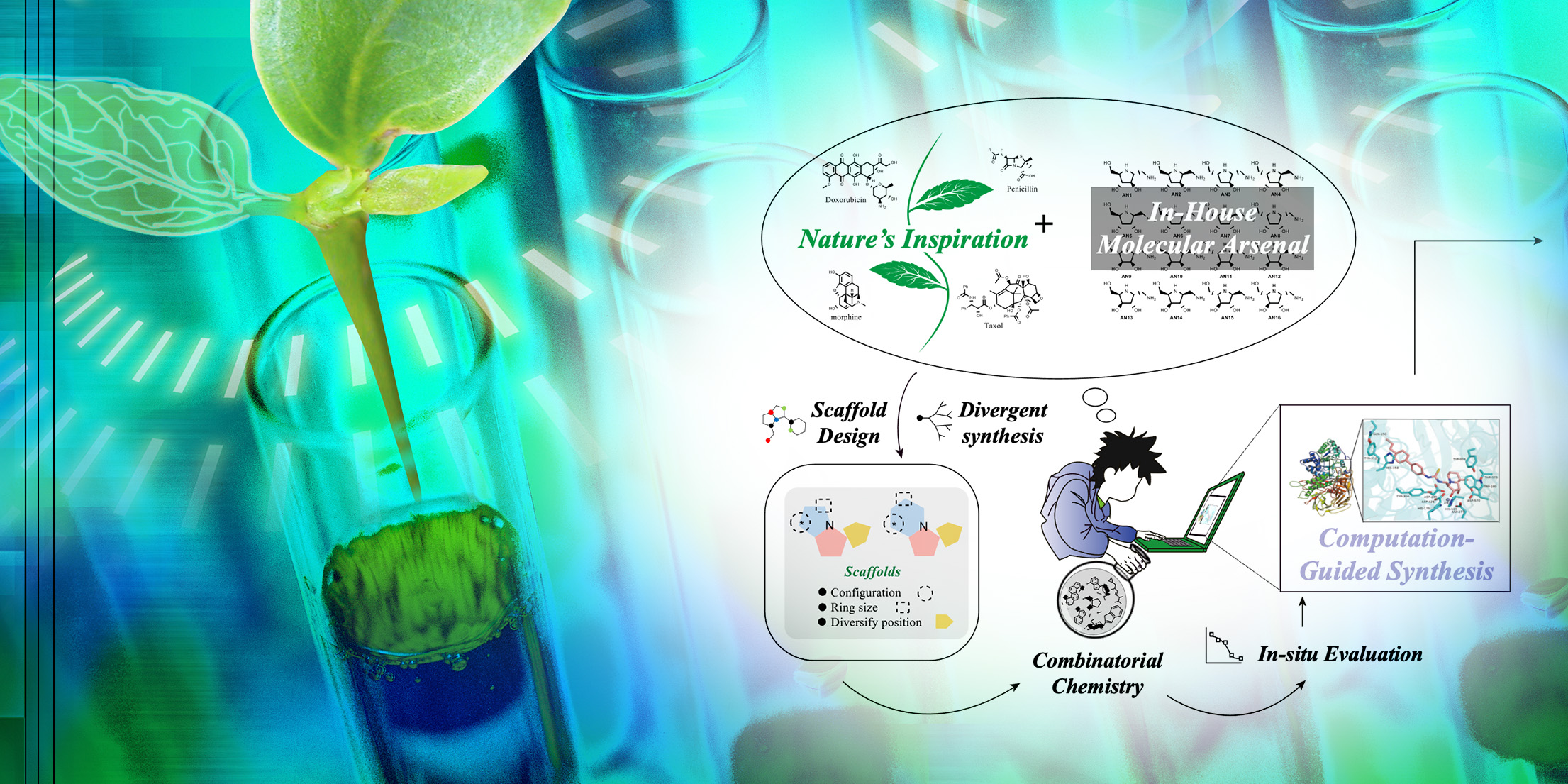

舊天然物新靈魂 小分子抑制劑復活重生

為了在環境中生存,許多天然物配備了藥理活性,這也成為人們治療疾病聚焦的標的物。然而,天然物的生物活性機制多樣且複雜,在研發入藥的過程中,「副作用」的產生往往讓研究人員傷透了腦筋,如何去蕪存菁地將藥理活性發揮在醫療上,成為藥物開發前期的研究重點。

-

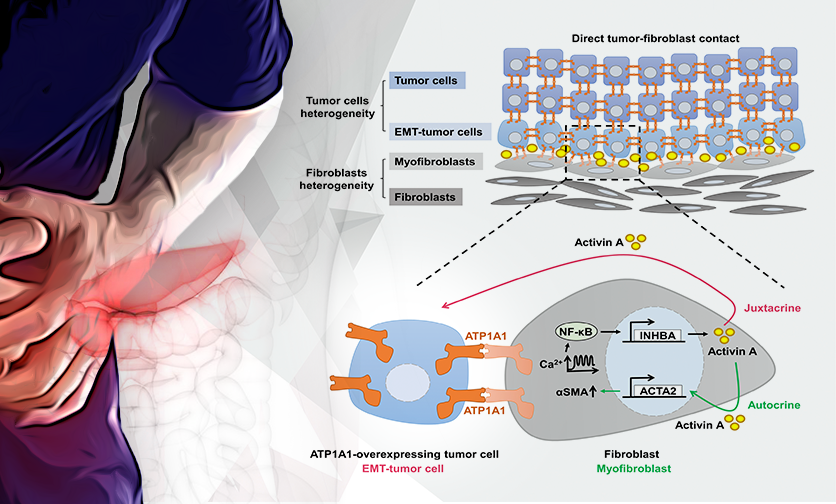

細胞直接接觸是引發胰臟癌轉移的關鍵

胰臟癌號稱沉默的殺手,早期幾乎沒有任何症狀與不適,一旦發現,多已進入癌症後期或轉移擴散,即使接受手術的治療,仍有80%的患者在術後復發,在治療上十分棘手。本中心李文華院士和助研究員胡春美的團隊近日發表的成果證實,癌細胞的生成和轉移,除了癌細胞本身的特性之外,也與癌細胞所處的周遭環境有關。

-

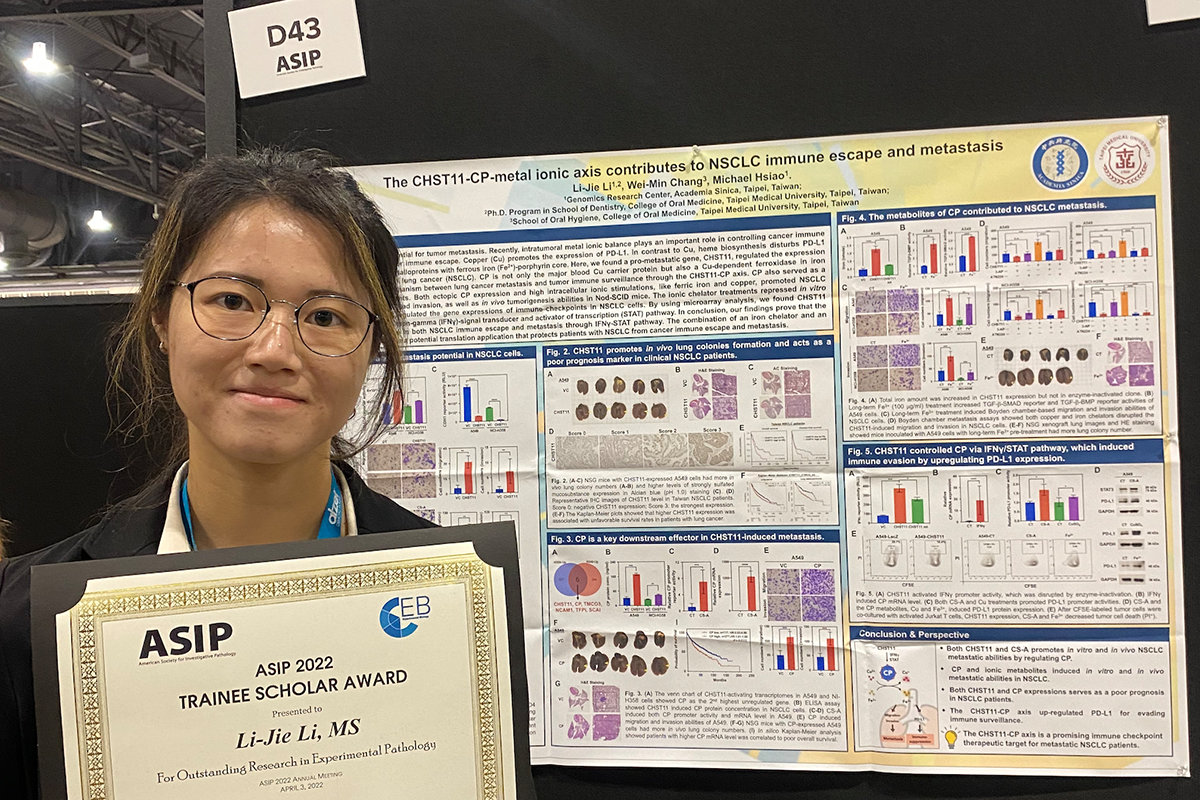

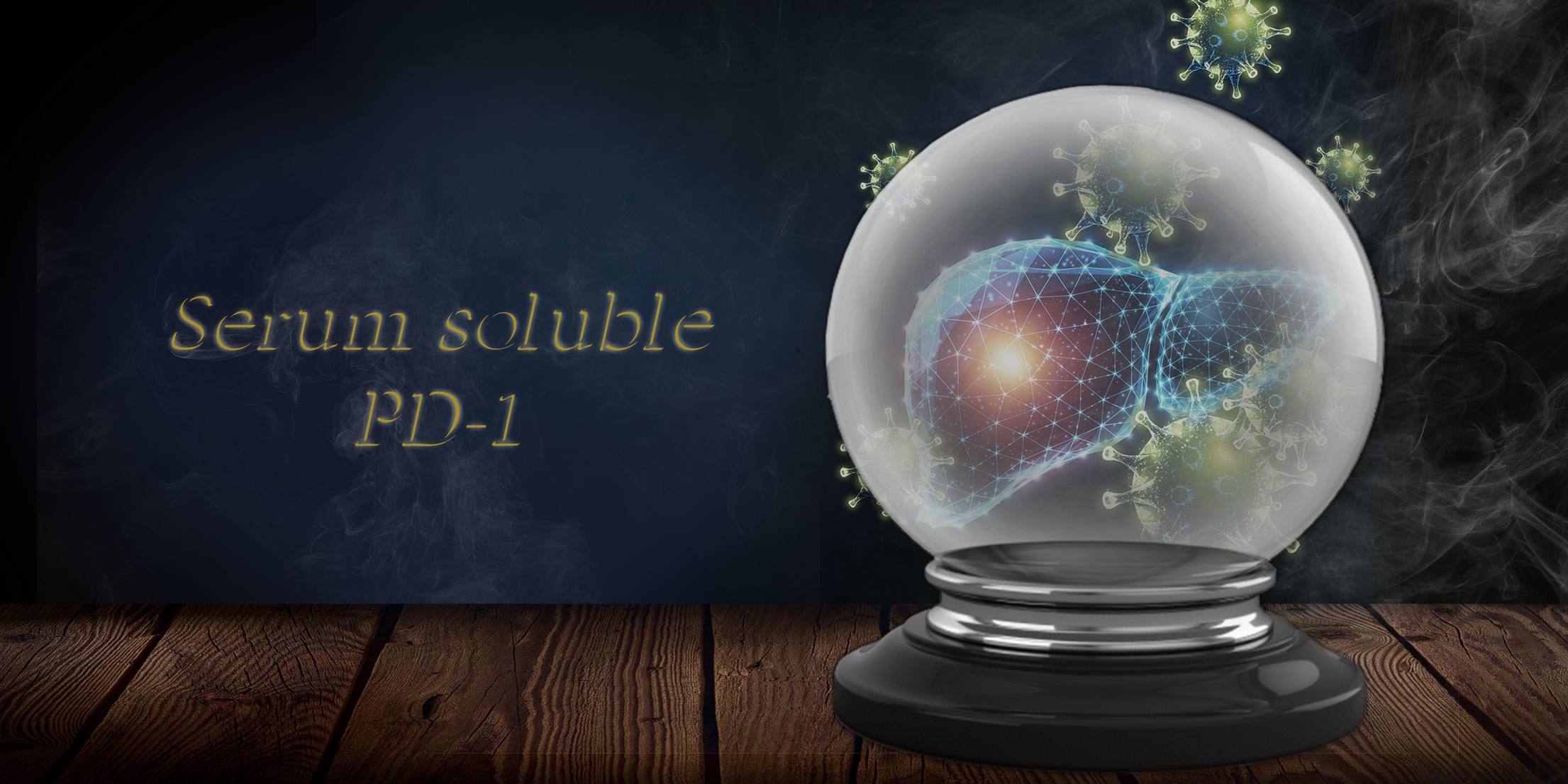

預測B肝功能性痊癒 血清指標sPD‐1出線

隨著各種抗病毒藥物問世,讓過去十分猖獗的慢性B型肝炎獲得有效的控制。但是這些藥物要達到患者血清B肝病毒表面抗原消失(HBsAg loss)或轉陰(seroclearance),亦即所謂的功能性治癒(functional cure),可能要耗費數年。本中心副主任楊懷壹團隊,運用長期追蹤世代(REVEAL study cohort),歸納出B型肝炎進展的重要危險因子...

-

甜蜜的陷阱 高糖飲食伴隨致癌風險

本中心李文華院士和胡春美助研究員的研究團隊曾於2019年發表,胰臟細胞處於高糖環境,容易引發DNA損傷而造成致癌KRAS基因的突變,進而啟動癌化。現在經由動物實驗,證實高糖飲食習慣容易在胰臟造成糖代謝異常,是引發胰臟組織DNA損傷的關鍵原因。除此之外,他們進一步證實乙醯葡萄糖胺(GlcNAc)...

-

由內而外的治療關鍵 有機/無機奈米粒子嵌合外泌體之新思路

自2013年科學家James E. Rothman、Randy W. Schekman與Thomas C. Sudhof以揭示外泌體(exosomes, Exos)等細胞內囊泡之運輸調控機制問鼎諾貝爾獎後,原本被認定主要功能僅為運輸細胞廢物的外泌體,因在疾病早期診斷與治療方面有顯著的成效,從科研圈嶄露頭角,逐漸成為學界寵兒。

-

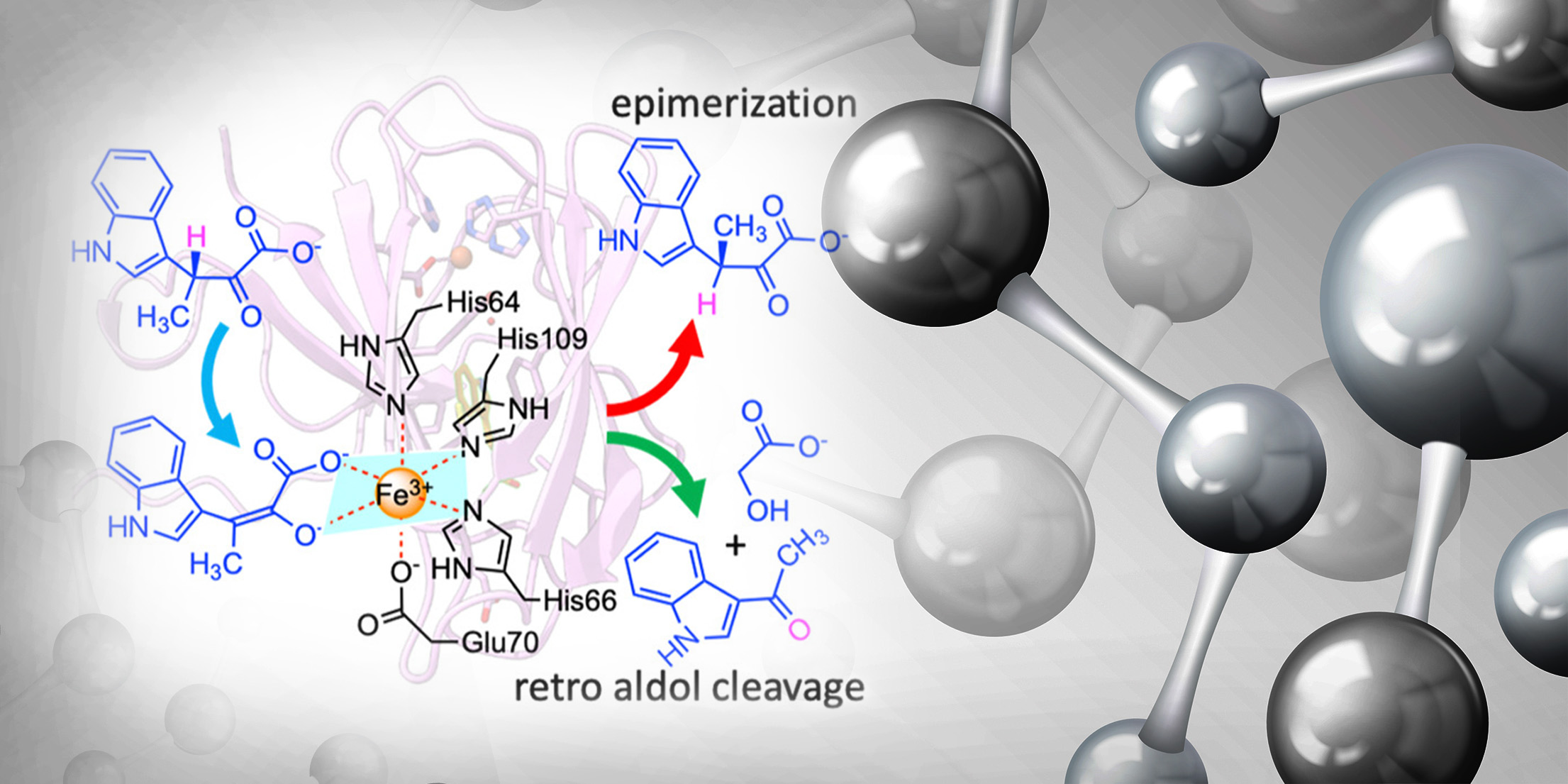

大自然為師 解鎖酵素StnK3翻轉生物合成路徑

自癒力是一種生物的本能,觀察天然界中生物自我療癒的過程,我們發現生物體中存在著許多具有生物活性的物質,可以抑菌抗發炎、抗腫瘤抗癌,並與免疫調節功能息息相關。從天然界中尋求生物活性物質,並且從它千變萬化的化學結構中,找出具有活性的化學實體,為新藥研究提供新穎的先導化合物,成為另一帖迎戰致病菌抗藥性問題的良方。

-

迎戰新冠變種病毒 去醣化棘突蛋白疫苗提供更有效的保護

新冠肺炎疫情爆發以來,已經造成全球四億四千萬人確診,並有超過六百萬人染疫死亡。時至今日雖已有許多COVID-19疫苗可供使用,但由於SARS-CoV-2病毒變種能力超強,極有可能擺脫當前疫苗誘發的保護,讓已經接種疫苗的人仍然有再被感染的可能性。如何讓疫苗具備應付變種病毒的能力,產生完整的保護,是當前急需解決的難題。

-

終結新冠疫情新曙光? 廣效新冠肺炎RNA疫苗

自2019年12月爆發而造成嚴重急性呼吸系統疾病的新型冠狀病毒(SARS-CoV-2) ,於25個月內傳播全世界且不斷的突變,造成超過4.1億人感染和580萬人死亡。接種疫苗是目前控制新型冠狀病毒傳播最有效的策略,疫苗的作用主要是誘導保護性抗體以辨識病毒表面蛋白[棘突蛋白]並引發T細胞免疫反應。然而,新型冠狀病毒的高突變率可能會導致疫苗失去其效力。為了克服這個問題,翁啟惠院士及林國儀和馬徹教授的團隊致力於研發廣效的新型冠狀病毒疫苗。

-

翁啟惠老師獲頒Tetrahedron Prize

本院翁啟惠院士於今(2022)年7月獲國際知名學術期刊出版集團愛思唯爾(Elsevier)頒發「四面體有機合成創新獎」(Tetrahedron Prize for Creativity in Organic Synthesis),表彰其在有機合成領域的創新貢獻。翁院士也是臺灣首位獲得此獎項的學者。

-

面面俱到 新型奈米材料FePt@MMT開創複合性醫療用途

磁振造影(MRI)是診斷癌症常用的工具,但是對於深層器官還是有其限制,尤其肝臟會吸收鐵離子,使得以鐵為基底的顯影劑,有失精準。而現今臨床上使用的釓類顯影劑(Gd3+),則會在人體堆積,產生重金屬毒性,規範一年只能使用一次。

-

首位醣科學家 翁啟惠院士獲頒威爾許化學獎

2021年威爾許化學獎於9月8日揭曉,基因體研究中心特聘研究員翁啟惠院士獲頒此一獎項,成為台灣第一位獲得此一殊榮的科學家。

-

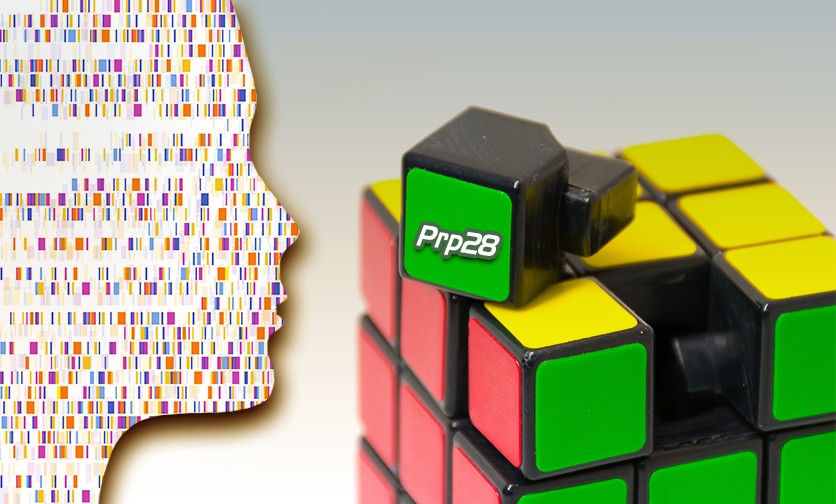

轉動魔術方塊的推手 Prp28掌控基因剪接準確度

生活中,我們或多或少都接觸過魔術方塊。快手甚至可以在十二秒內就把六個面都轉好,熟練精確度讓人瞠目結舌。很少人知道在基因的世界裡,也存在著類似魔術方塊的一部機器-剪接體 (Spliceosome),它靠著推手的協助,一步一步地轉動調整,直到到達正確的位置,然後執行剪接基因的任務。

-

根治慢性B肝現曙光:Siglec-3 (CD33)是B肝病毒的免疫檢查點

慢性B型肝炎病毒(HBV)是亙古以來糾纏人類的老問題,根據世界衛生組織資料,B型肝炎影響全球約2.57億人,在華人地區,包括大陸地區、台灣和東南亞,特別盛行,平均造成每年約88萬人死亡。

-

CLEC18A基因單一胺基酸的變異可倍增抗病毒的免疫力

CLEC18A是C-型凝集素(C type lectin)的一員,而C-型凝集素一直被認為與生物體內的免疫反應相關。基因體中心特聘研究員謝世良團隊發現,CLEC18A在抗病毒的免疫反應中,擔任監測哨兵TLR3的助手,兩者結合會增強免疫訊號的傳遞。此外,CLEC18A基因序列第339號胺基酸所展現出的兩種型態,對訊號傳遞產生了不同的效果,顯示出單一個胺基酸的變異,就足以改變體內的免疫反應。這個研究的論文已發表於Communications Biology。

-

簡化「新冠病毒」用藥「瑞德西韋」製程,為新型傳染病「立百病毒」的防禦做準備

「新冠肺炎」的疫情在全世界已經延燒多時,隨著新的突變種陸續被發現,完全沒有消停的跡象。美國吉利德科學公司 (Gilead Sciences, Inc.) 研發的抗病毒藥物「瑞德西韋」,相繼獲得美國、日本和歐洲各國批准,成為全球第一個獲證用於治療「新冠肺炎」的藥物,台灣食藥署也批准有條件上市。